“Disaster preparedness”, ma preparati a cosa?

di Marco Leonardi

Il termine “disaster preparedness” solitamente non viene mai tradotto in italiano. Forse per la nostra tendenza esterofila, forse perche’ non esiste nella lingua di Dante un adeguato corrispondente. La normativa nazionale di protezione civile non cita la “preparedness”. Lo strumento fondamentale indicato dalla legge per la risposta ai disastri naturali e di origine antropica è il piano di protezione civile. Rispetto alla precedente normativa, è stato superato il concetto di “piano di emergenza”, ma il significato di questo passaggio non viene spiegato. Il piano, comunque, è solo una parte delle attivita’ di “preparedness”.

Ma cosa significa “essere preparati”? E preparati a cosa?

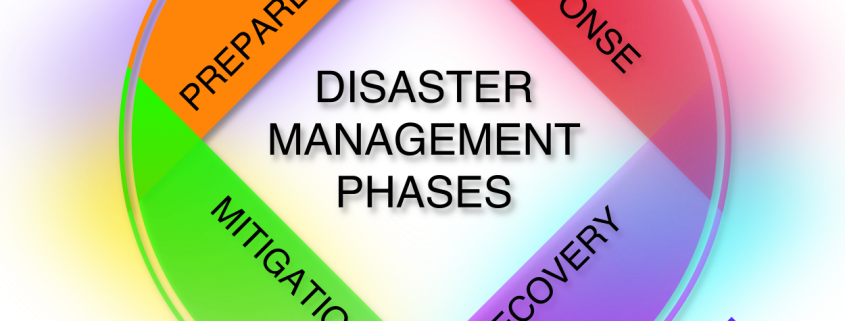

Le persone competenti ci spiegano il ciclo di Deming per implementare e misurare la nostra “preparedness”: Plan–Do–Check–Act (pianifica, fai, verifica, agisci). La “preparedness” è quindi un processo. Ma, trattando di sanità pubblica e di disastri naturali o tecnologici, di cosa stiamo parlando? All’idea di “emergenza” viene collegata generalmente una situazione transitoria ed eccezionale, a causa della quale, in modo più o meno pianificato e organizzato, viene modificata, o addirittura sospesa, l’attività ordinaria. Molto spesso per la pianificazione di emergenza viene utilizzata, non sempre a proposito, la terminologia militare. Questo perché si tratta di un paradigma che ha una lunga storia, con cui abbiamo una certa familiarità. In ambito sanitario, il modello più collaudato è quello delle maxi-emergenze che comportano il trattamento di pazienti in numero superiore all’ordinario, in ambito extra ed intraospedaliero. I servizi veterinari hanno sviluppato elevate competenze e capacità operative nella gestione delle epidemie animali. In tempi più recenti, soprattutto per la spinta della legislazione europea, è stato introdotto il concetto di emergenze in sicurezza alimentare. Il problema è capire se questi modelli sono adeguati alla gestione delle criticità di sanità pubblica per eventi così diversificati e complessi come alluvioni, terremoti, incidenti industriali, eccetera.

Si propongono, al riguardo, alcuni spunti di riflessione.

Anzitutto, i disastri coinvolgono il territorio nel suo complesso, e richiedono pertanto l’intervento di molti soggetti, pubblici e privati. Non ci si può preparare a questi eventi in solitaria; le relazioni con questi soggetti sono elemento essenziale per assicurare un servizio che, in situazioni ordinarie, non necessariamente richiede un coordinamento tra più enti. Queste relazioni devono essere definite e, se necessario, formalizzate. La nostra capacità di prevedere gli eventi e di elaborare scenari ha dei limiti. Non possiamo prevedere tutto quello che potrebbe accadere. Si deve disporre di un’organizzazione flessibile, e della capacità di pianificare in tempo reale sulla base dell’evoluzione della situazione. Una pianificazione a priori, dettagliata e rigida, è destinata con buona probabilità a restare negli scaffali, inutilizzata. L’impegno dei servizi di sanità pubblica in seguito ad un disastro può durare anni. Nel frattempo si possono verificare altre situazioni di “emergenza” e si deve comunque garantire l’ordinario. Per affrontare un impegno di questa natura occorre intervenire sulla programmazione della struttura nel suo complesso.

La gestione dei disastri comporta la “digestione” di grandi quantità di procedimenti amministrativi, anche per lunghi periodi di tempo. Trascurare la componente amministrativa a favore di quella operativa è un errore frequente da parte di chi concepisce la gestione dell’emergenza come sinonimo di soccorso. L’esperienza insegna che spesso in situazioni critiche, come quelle delle emergenze sismiche, la risorsa umana scarsa non sono i soccorritori, ma i responsabili di procedimento. Le calamità naturali e gli incidenti tecnologici che hanno un impatto severo sul territorio sono fortunatamente rari. Serve uno sforzo, da parte degli enti, per mantenere l’attenzione su queste categorie di rischi e assicurare la continuità e la revisione delle procedure e dei programmi di formazione e addestramento. Le attività di “preparedness” non devono essere mirate solo alla eventuale gestione dell’emergenza, ma anche a individuare e superare (o mitigare) gli elementi di vulnerabilità, strutturale e non, delle attività sottoposte a vigilanza dai servizi di prevenzione, ma anche degli stessi servizi. Il miglioramento della “preparedness” passa probabilmente anche dalla revisione delle organizzazioni, delle procedure, in ultima analisi della cultura delle Amministrazioni, delle comunità, del territorio. L’informazione pubblica sugli eventi, sui rischi e sui comportamenti da adottare non è solo un dovere civico, ma uno strumento operativo da cui dipende, in molti casi, l’efficacia degli interventi. In tempi dove l’informazione è dominata dai social media il tema è particolarmente complesso, ma non eludibile.

Infine, si devono ricordare le attività per il superamento dell’emergenza. Una fase citata dalla normativa di protezione civile, ma rispetto alla quale mancano punti di riferimento. Eppure proprio in questa fase, che coinvolge pesantemente i servizi di prevenzione, si possono commettere errori che lasciano segni duraturi sul territorio. E mai come in questa fase sono necessarie capacità di coordinamento e di programmazione non indifferenti. Se tutto quanto scritto sopra ha senso, il miglioramento del livello di “preparedness” probabilmente presuppone anche un percorso di revisione delle organizzazioni, delle procedure, in ultima analisi della cultura di un’amministrazione, di una comunità, di un territorio. La pianificazione di emergenza può favorire questo percorso, ma il prodotto finale (il “piano”) non può rispondere a tutte le domande e le necessità che si presentano inevitabilmente nella fase post evento. Non si pretende di esaurire un argomento così complesso in poche righe. È difficile prevedere se, a causa del cambiamento climatico e della crescente pressione antropica, alcuni fenomeni naturali diventeranno più frequenti o più intensi. Un fatto è certo: l’aspettativa dell’opinione pubblica rispetto alla “preparedness” dei servizi pubblici è sempre più elevata.

E dobbiamo essere preparati.